Heute wird ein großes Glied mit Potenz und Macht gleichgesetzt, als maximales Attribut des Alpha-Mannes. Aber das war nicht zu allen Zeiten so. In der Antike erzeugte es Spott.

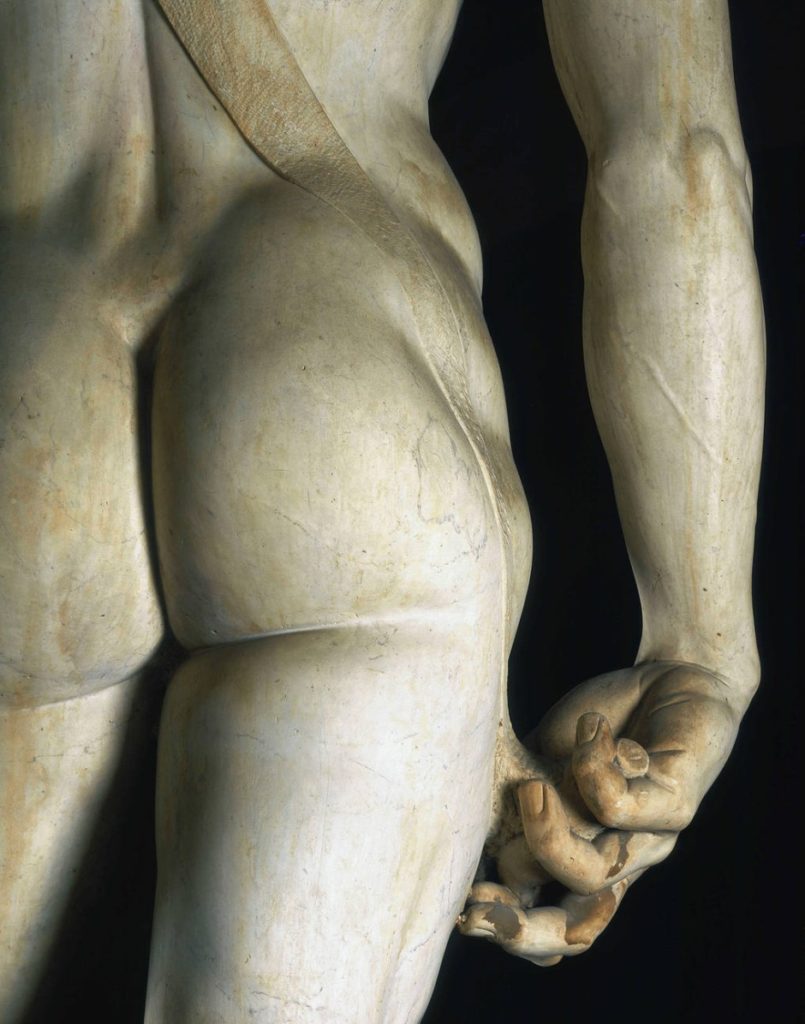

Wer durch die endlosen Statuengalerien der römischen Museen streift, dem fällt unter dem männlichen Repertoire eine Besonderheit auf: Beneidenswert straffe, muskulöse Körper, an denen keine Gramm zu viel ist. Wichtigstes Körperteil scheinen die Glutäen zu sein, die sich ausladend und prall wie Melonen dem Betrachter präsentieren. Nur die Vorderseite der marmornen Herren hält nicht ihr Versprechen. Statt einem den Proportionen des Körpers angemessenen Gemächt, baumelt zwischen den Schenkeln ein Geschlecht von zumeist kindlichen Dimensionen.

Der scheinbare Widerspruch zwischen muskulösem Körper und kleinem Geschlecht hat zu allerlei Hypothesen angeregt. In der populärwissenschaftlichen Literatur wurde sogar die Behauptung erhoben, die antiken Griechen und Römer seien weniger dotiert gewesen. Das widerlegen jedoch die erotischen Bilder auf attischen Vasen des 5. bis 4. vorchristlichen Jahrhunderts, auf denen allerlei großzügig bestückte Liebhaber und Riesendildos tänzeln. Dem widersprechen auch der Mythos und die Darstellungen von Satyrn, die lüsternen Fruchtbarkeitsdämonen aus dem Gefolge des Weingottes Dionysos. Die Mischwesen aus Ziegenbock und Mensch verfolgten mit mächtigem Phallus zarte Nymphen und alles, was sich sonst noch im Wald bewegte. Und dann war da noch Priapus, der Sohn von Aphrodite und Dionysos. Er wurde von Hera mit einer Dauererektion bestraft. Auf einem satirischen Wandfresko in Pompeji wiegt er seinen bis auf Kniehöhe pendelnden Phallus wie einen kostbaren Schatz auf einer Waage. Zu viel Potenz erregte nicht Bewunderung, sondern vor allem Spott.

Und genau hier liegt die Erklärung: Ein großes Glied galt als Zeichen von animalischer Triebhaftigkeit und somit als ein Zeichen des Verlusts von Ratio und Selbstkontrolle. In jedem Menschen steckt ein Stück Triebhaftigkeit, aber dieser zählte nicht zu den rühmenswerten Eigenschaften, die man in einem öffentlichen Bildnis betonen wollte. Ein Glied in Realgröße würde das Augenmerk auf den Sexualtrieb lenken. Der durfte bei dargestellten Menschen und Göttern nicht im Vordergrund stehen.

Der wohlproportionierte, trainierte Körper strahlte Jugend, Tatkraft und Schönheit aus. Überhaupt wurden nur auserwählte edelmütige, junge Götter in ganzer Körperpracht abgebildet, nicht die alten. Man spricht bei den antiken Götter- und Menschendarstellungen von „heroischer Nacktheit“. Sie ist kein Abbild der gelebten Wirklichkeit. Der antike Grieche trainierte zwar nackt im Gymnasium, aber er spazierte keineswegs hüllenlos über die Agora. Die Römer waren sogar äußerst prüde, mokierten sich über die nackten griechischen Sportler und hatten strenge Geschlechtertrennung in den Thermen. Wenn Kaiser nackt in Marmor gemeißelt wurden, dann weil dieses ideale Körperbild einen hohen Tugendgrad ausdrückte und den Dargestellten in eine höhere, götternahe Sphäre rückte. Die Genitalien wurden für den heroisierenden Sinn als untergeordnet betrachtet. Sie sollten nicht vom ästhetischen Gesamtbild des perfekten, unbehaarten Körpers ablenken.

Das christliche Mittelalter lehnte Nacktheit grundsätzlich ab, da sie mit dem Sündenfall in Verbindung gebracht wurde. Adam und Eva erkannten, nachdem die vom verbotenen Baum der Erkenntnis gegessen hatten, dass sie nackt waren und bedeckten sich schamhaft.

Nach einer kurzen Phase in der Renaissance, als die entblößten Körper der heidnischen Antike studiert, gesammelt und in der Kirchenkunst imitiert wurden, schob die strenge Gegenreformation der Freizügigkeit ein „Feigenblatt“ vor. Die Darstellung von Nacktheit im Kirchenraum sollte nicht mehr geduldet werden, da sie gegen die Würde des Ortes, gegen das Decorum (Anstand) verstoße. Insbesondere Michelangelo wurde Opfer der neuen Prüderie. Just war das Universalgenie gestorben, bekamen die nackten Märtyrer und Heiligen im Jüngsten Gericht der Sixtina mit dem Pinsel Lendentücher verpasst. Und seiner Christusskulptur in der römischen Kirche Santa Maria sopra Minerva schlug ein hitziger Mönch das Glied ab. In den Sammlungen der Päpste versteckten Restauratoren noch bis ins 19. Jh. den antiken Skulpturen das zierliche Geschlecht hinter einem Feigenblatt aus Stuck.

Von den ersten Aktbildern der Impressionisten als neues Genre bis zur Glorifizierung und Kommerzialisierung des männlichen Fruchtstängels ist dann ein scheinbar kurzer Weg. Warum ausgerechnet das Zeitalter der sexuellen Befreiung und der gewählten Kinderlosigkeit der Penislänge ein Übermaß an Wert beimisst, bleibt hingegen ein Rätsel.